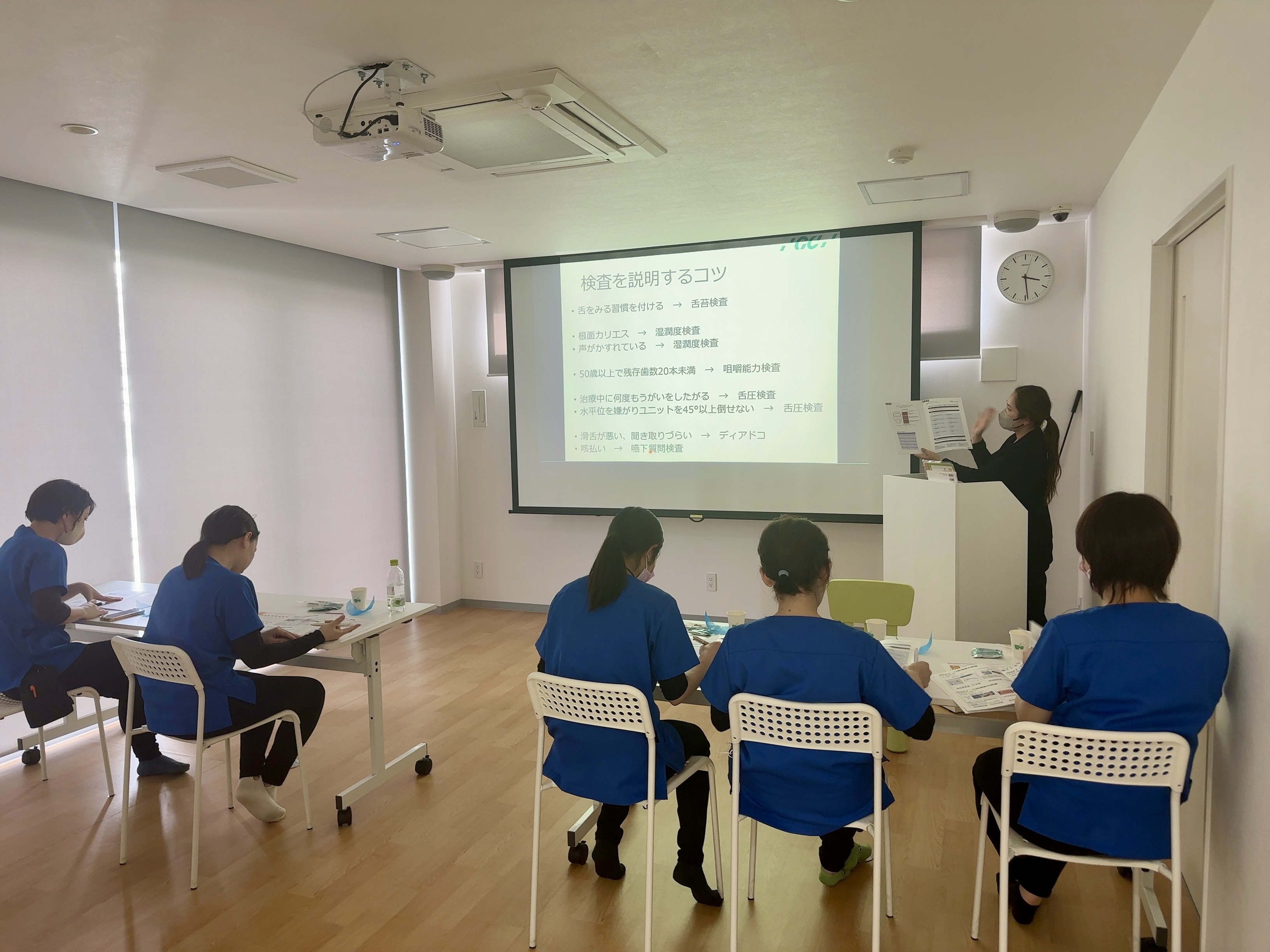

口腔周囲筋の機能評価のレクチャーをしていただきました😊

皆さん、こんにちは!

今日は、口腔周囲筋の機能評価のレクチャーをしていただきました😊

オーラルフレイル(口の周りの筋肉の衰弱)について、色々なリスクが提唱されており、保険の改訂に伴い機能評価と指導をすることができる様になります☝️

年配者には、健康で長生きを✨

子供たちには、健康な身体の育成✨するためのアドバイスを提供することができるようになります。

きちんと評価できるよう、医院で取り組んでいきたいと思います👍👍

新しい知識と技術で「安心の歯科治療」をご提供いたします。

皆さん、こんにちは!

今日は、口腔周囲筋の機能評価のレクチャーをしていただきました😊

オーラルフレイル(口の周りの筋肉の衰弱)について、色々なリスクが提唱されており、保険の改訂に伴い機能評価と指導をすることができる様になります☝️

年配者には、健康で長生きを✨

子供たちには、健康な身体の育成✨するためのアドバイスを提供することができるようになります。

きちんと評価できるよう、医院で取り組んでいきたいと思います👍👍

皆さん、こんにちは!

今日は、小濱忠一先生のインプラントセミナーに参加させて頂きました🦷

今回のセミナーは、抜歯と同時にインプラントを埋入する方法『抜歯即時埋入法』についての内容でした。

この方法には、治療期間を大幅に短縮できること以外にも様々なメリットがあります✨

しかしながら、その分、診査診断が非常に重要なポイントになります☝️

この分野の知識や技術を深めることで、これまでよりも幅広いインプラント治療を提供することができるようになることでしょう。

小濱先生の症例は大変綺麗で、とても感銘を受けました✨

今年は、インプラントについての知見や技術を深めたいと思っており、これを皮切りに色々なセミナーを受講したいと思っています✨

とても楽しみです😊

皆さん、こんにちは!

昨日は、所属しているスタディーグループ『福岡豊歯会』にて特別講演会を開催しました。

講師は、日頃からお世話になっている口腔外科医『山城崇裕先生』です。

今回は、山城先生の専科である口腔外科領域から『智歯』(親知らず)についてのお話をして頂きました。

山城先生は、多くの知見とともに自身の医院のデータを多くご提示くださいました。

大変興味深いデータが多く、その内容大変驚かされました💦

私たちもほぼ毎日目にする『智歯』🦷

今回の特別講演会では、多くの学びを得ることができました。

また懇親会でも、日頃から気になっている智歯についての疑問を多く聞くことができました。

本当に面白く、充実した時間になりました✨

山城先生から頂いた学びを、明日からの臨床に活かしていきたいと思います。

山城先生、ありがとうございました!

皆さん、こんにちは!

昨日は、休みを頂いて沖縄の「はごろもファミリー歯科」さんの見学をさせて頂きました🦷

ここの院長先生は私の大学時代の同級生で、小児歯科を軸にした診療を行われています😊

小川歯科医院にもたくさんのお子さまが来院されており、今回は診療システム・具体的な医療機器など多くの導入できそうな要素を学ばせて頂きました。

学ばせて頂いたことを、また今日からの診療に活かしていきたいと思います!

はごろもファミリー歯科の皆さま、ありがとうございました✨

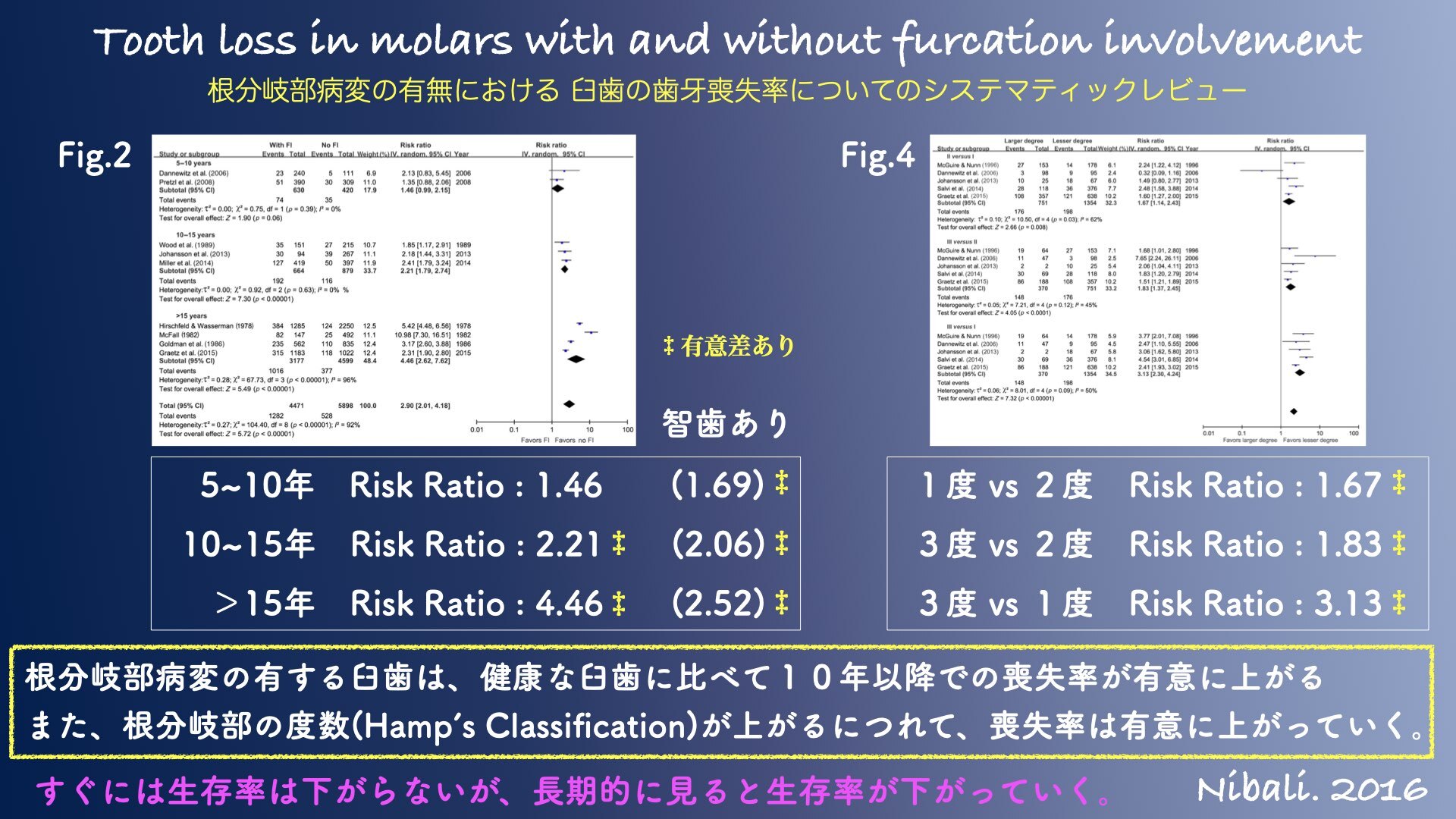

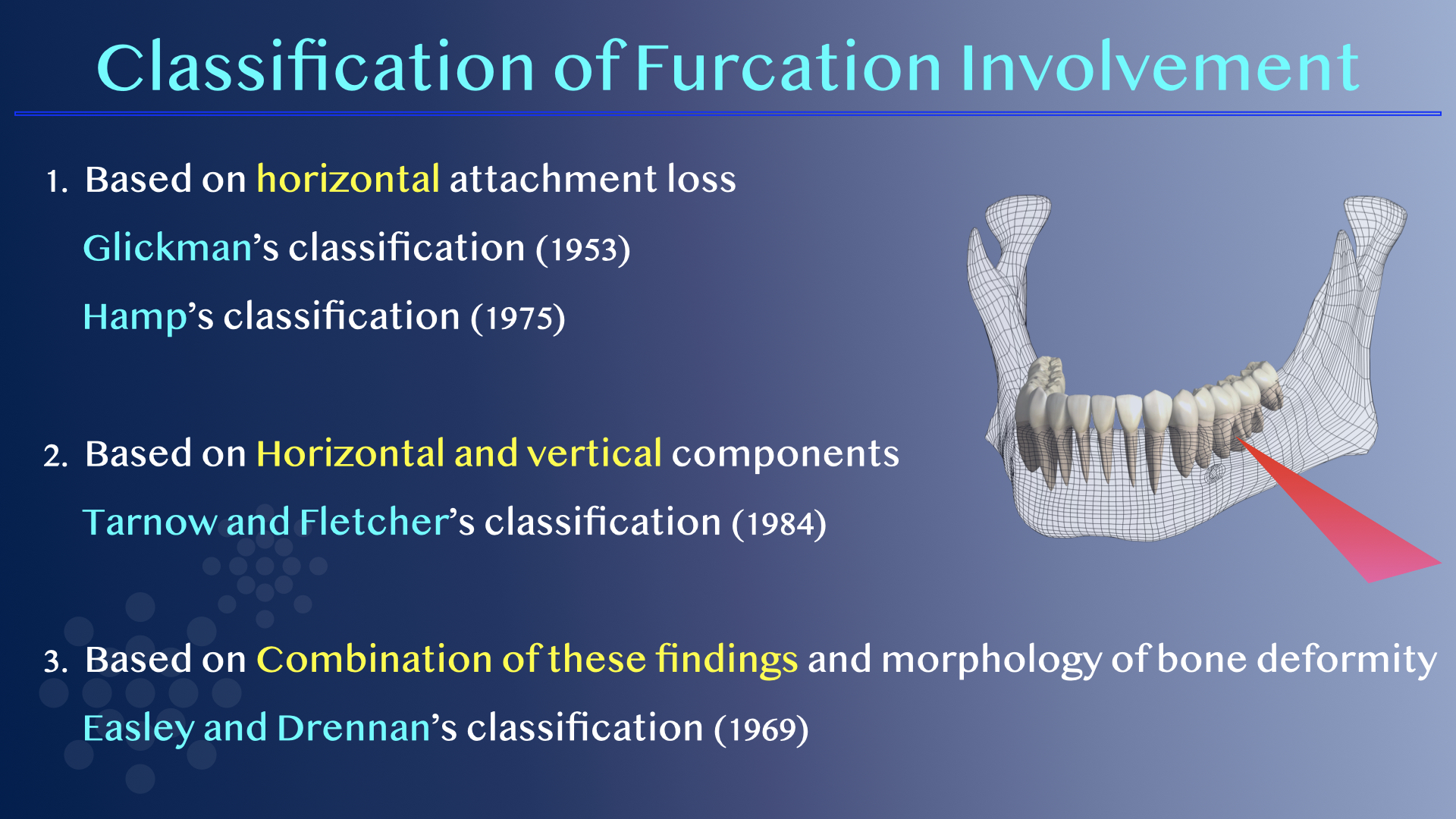

この論文は、根分岐部病変の有無によって『どのくらい歯牙喪失率が上がるのか?』を評価したシステマティックレビュー・メタアナルシスです🦷

2016年のレビューなので、比較的新しいものになります✏️

この論文によると、根分岐部病変がある場合10年以降でのリスクレシオ(RR)が2.21、15年以降でRRが4.46で有意差がありました。つまり、分岐部病変がある場合、ない場合に比べて15年後の喪失率が『4.46倍高い』ということになります。

これは、分岐部病変がある場合、すぐには歯の喪失率は上がらないが、長期的に見ると喪失率が上がっていくことを示唆しています☝️

また、Hampの分類における度数が上がるにつれて、喪失率が上がることも書かれていました。

前回のブログにも書きましたが、やはり根分岐部病変はシビアな病態だと思います🤔

臨床においては、患者さんへの説明や治療介入の決定などに使うことができる知識だと思います。

明日からの臨床に、このレビューの知識を活かしていきたいと思います✨

みなさん、こんにちは!

今日は、大阪にて論文の勉強会でした✏️

今回読んだ論文の内容は『分岐部病変』について🦷

歯周病治療を志す歯科医師・歯科衛生士の前に、昔も今も立ちはだかる分岐部病変な訳ですが、未だ決定的なエビデンスのある治療法は見つかっていません。イタリアのCortellini先生のグループをはじめ、良い結果を導いている論文もありますが、エビデンスとして確立されていくには至っていません。

歯周治療の難しい分野の一つである、分岐部病変。。

その歴史を見つめ直す機会ができたことが、今回、自分の大きな財産になりました😊

しかしながら・・・、

こうして分類の歴史を見直すと、いまだにHampの分類(Lindheの分類)やTarnow and Fletcherの分類が頻用されていることに驚かされます。

このスライドに出てきている分類の他にも多くの分類が発表されてきていますが、やはりシンプル且つコンセプトが的を得ている分類が使いやすいんでしょうね。

にしても、歯周病の原因がプラークであることを説いたLoe先生の『実験的歯肉炎モデル』の論文が1965年。Glickman先生は、その12年前の1953年から分岐部病変に注目されていた訳で・・・、とても驚きです😅

Glickman先生と言えば、咬合性外傷のGlickman理論のイメージでしたが、これも大きな気づきでした。

論文を読むのは未だ大変ですが、その書かれた時代の歴史的背景を考えながら読むのも大切ですね。

まだまだ苦手な論文ですが、今後も読み進めていきたいと思います。

みなさん、こんにちは!

本日は、フォレストワンの担当の方に、小児の機能矯正装置「プレオルソ」の説明をして頂きました✨

これまでも、小川歯科医院では子供の機能矯正に力を入れてきましたが、治療の選択肢を増やすことで、より多くの歯列不整の子どもたちを救える可能性が広がります。

今現在のシステムでカバーできない、子どもたちの新たな可能性を見出していければと思います。

今後もより良い治療を提供できるよう、日々努力していきたいと思います😊

皆さん、こんにちは!

昨日は所属しているスタディグループの発表会がありました。

私は、咬合(噛み合わせ)の部門のプランナーとして、症例発表をさせて頂きました。

これまで、発表者の皆さんと予演会を重ねながら、パートとしてのプレゼンテーション創り上げてきました。

聴講してくださった方から、お褒めの言葉を多く頂くことができ安堵しています。

また来年に向けて、頑張っていきたいと思います✊

スマートフォンからのアクセスはこちら

ADDRESS:〒811-0213 福岡市東区和白丘3-21-22

TEL:092-606-8148

診療時間:【月・火・木・金曜日】 9:00 - 18:00 【土曜日】 9:00 - 16:30(昼休み 12:30 - 14:00)

休診日:水曜日・日曜日(※祝日のある週は、水曜日も診療いたします。)